碳肥(技术)是肥料界的新质生产力

李瑞波

福建绿洲生化有限公司

习近平总书记近年关于发展新质生产力的论述节录发表在《求是》杂志2025年22期上,总题目为“因地制宜发展新质生产力”。文章这样定义新质生产力:创新起主导作用,摆脱传统经济增长方式和生产力发展路经,具有高科技、高效能、高质量特征。

在国家“十五五”规划即将开局之时,党刊发表这篇重磅文章,是在宣示:发展新质生产力是“十五五”规划的重要指导方针,也是各地区各行业必须遵循的经济发展新思路。

我国肥料界要不要发展新质生产力?如何发展?这是肥料界的必答题。环视肥料界五大“支柱”:氮肥、磷肥、钾肥、有机肥、微生物肥,自然都有技术进步的空间,但是要独自达到“新质生产力”的标准,是不可能的。肥料界新质生产力的希望之星,必是碳肥(技术)。以下是我的论证。

一、碳肥理论的创新

碳肥研发过程中,出现许多化学植物营养学解释不通,在传统农业教科书找不到答案的现象,迫使我们不断探索与碳肥相关的理论问题,在十余年间发表了六本专著,梳理总结了碳肥理论。概括为如下十方面:

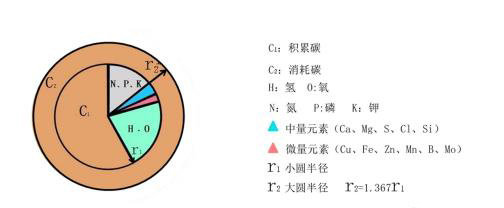

◇碳在植物营养元素中的科学定位

碳在有机质中占58%,这是物质积累。植物每积累1个碳,还要因新陈代谢大约消耗1.5个碳。因此碳占植物全部营养元素总质量的77.5%,而其他十几种营养元素总和才占22.5%,所以农业学术界把碳与氮磷钾等同列为“大量元素”是不准确、不科学的,应定位为“基础元素”。

图1碳元素占比图

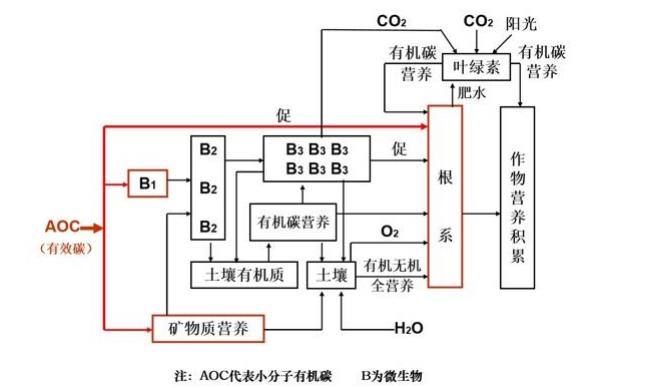

◇植物碳源两通道

植物是碳“自养型”,其所需碳绝大部分来自自身光合作用机能:这是植物碳源主通道。这种转化需耗能。但植物根系还能吸收水溶性小分子有机碳,这是植物碳源另一通道(简称二通道)。由二通道输入的碳占少部份,不需耗能。这一点很重要,特殊情况能救命。这部分碳源不是简单被吸收,它在土壤中还供养微生物,促进土壤生态链的发育,这又进一步促长植物根系,根深叶茂,植物光合转化效率大大提高。也即主通道流量更大。所以这个二通道对主通道起着四两拨千斤的作用。

图2植物碳源双通道图

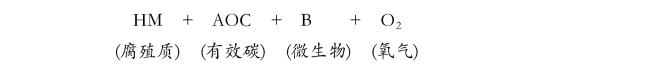

◇建立以有机质含量为主要指标的耕地质量评判标准

耕地土壤的核心质量因子是:

以上除氧气之外,都是有机物质。所以应该以土壤有机质含量为标准对耕地质量实行划线分级:

图3土壤质量分级圈

◇碳是土壤三大肥力的核心

土壤三大肥力:物理肥力、化学肥力、生物肥力。

碳物质(HM、AOC)是土壤团粒结构的基础。团粒结构提高土壤含氧量和持水性能,缓冲冷热,保护根系生存空间,是为物理肥力。

碳物质还能包容和缓释矿物质养分,并以有机化合态形成养分小集群,减少养分流失和挥发,大大提高矿物质养分利用率和土壤的化学肥力水平。

HM为土壤微生物提供“温床”,AOC是土壤微生物的养分和能源,促使微生物大量繁殖由此带动土壤生态链的发育,从而表达出强大的生物肥力。

◇缺碳病是农作物的常见病,农业最大的提升空间在补碳

农作物因为以下三种原因而“碳饥饿”:

①原材料不足。自然界空气中二氧化碳浓度约为400ppm,而植物光合转化最佳二氧化碳浓度是1000PPm 左右。

②能源短缺。阴雨雾霾、冬日苦短、大棚遮光、山区寡照等等,农作物光合转化所需光能大打折扣。

③机器乏力。土壤贫瘠,根衰叶弱,叶绿素不丰盈,光合转化效能低下。

长时间、经常性“碳饥饿”就得缺碳病,造成植株亚健康、早衰、低产多病、农产品质量差。缺碳病造成我国大面积农作物产量远低于理论产量,农业最大的提升空间在补碳。

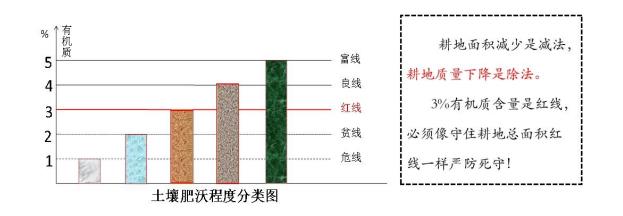

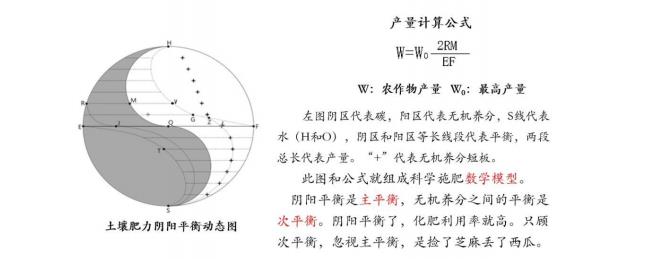

◇平衡施肥的基础是阴阳平衡

碳养分与无机养分按既定比例和规则被组装进植物细胞组织,这一原理决定了碳养分(阴)与无机养分(阳)被吸收利用必定循合理比例,即阴阳平衡。

图4科学施肥数学模型

一般施肥按AOC/(N+P2O5+K2O)≈1/4即为基本平衡。

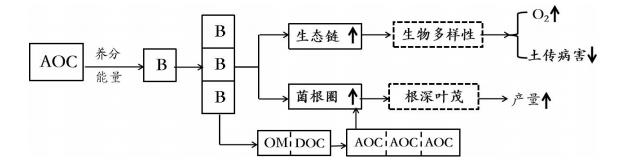

◇碳加菌(AOC+B)是1+1>2

以下是碳菌剂施入土壤后发生的一系列反应:

图5碳加菌对土壤和农作物作用图

注:AOC为有效碳B为微生物OM为固态生物质DOC为水溶大分子有机碳

农业微生物制剂不带碳,就是空降兵不带军粮,没有战力。

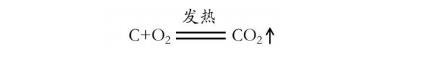

◇碳肥是肥料品种中唯一的能量肥

农业界都只关注养分,不关注能量,更不知“能量肥”为何物。

植物必须的营养元素都提供养分,但有两个元素还提供能量,就是碳(C)和氧(O),其实植物吸收的碳,有60%转化为能量:

土壤微生物缺乏能量就不能干活,土壤生态链失去基础生产力,土壤就变成死土。生态农业的沃土工程就叫做“生物动力农法”。

农作物的菌根圈是植物根系与土壤微生物的“碳交易市场”,进行能量物质的传递和转换。碳作为交易的通货,为市场注入“资金”,使“熊市”转变为“牛市”。“牛市”的出现使土壤生物链发育壮大,使土传病害受抑制,农作物具备了强大的体能,既能增产,又能增强防病抗逆机能。不知碳肥还是能量肥,就是不识庐山真面目。

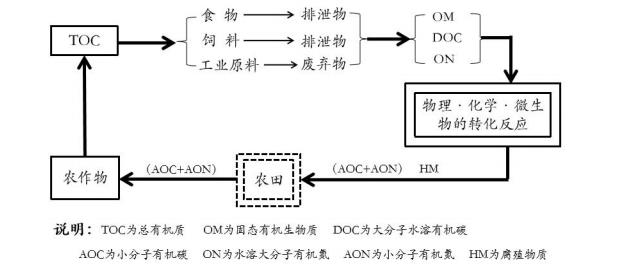

◇“碳循环”是实行农业物质循环的科学指导思想

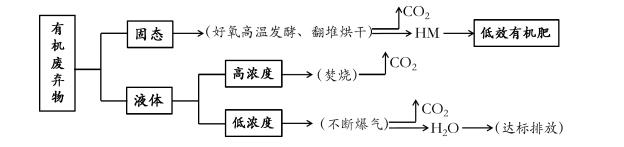

农业物质循环基本上是有机质的循环,其主要内涵是碳循环并带动氮循环,关键技术是碳转化—把对土壤和农作物有害的碳形态转化为无害又有肥效的碳形态:

图6农业物质循环图

以上论述可概括为六个字:排变保、大化小。即把旧工艺处理有机废弃物的“排碳”变为“保碳”;把大分子有机碳转化为小分子有机碳。

◇富碳农业是高效生态农业的基础工程

富碳农业是指农业净碳汇巨大,也就是说农业的总碳汇更加巨大,因为“农业净碳汇=农业总碳汇—农业总碳排放”。

农业总碳汇包括土壤碳汇+绿色植物碳汇

土壤有机质含量提高1个百分点,全国20亿亩耕地有机质增加78亿吨,折含碳45亿吨;

农作物生物量每亩每年增加1.5吨,全国20亿亩耕地每年就多吸纳10亿吨CO2。这就说明:贮碳于土,存碳于绿色植物,是实现国家双碳战略的重要抓手。

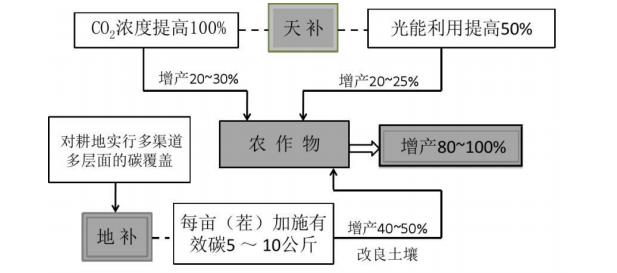

富碳农业又是对农作物的“双补”:

图7对农作物实行碳“双补”

可见,富碳农业使农业达到环保和效益双丰收,所以富碳农业是高效生态农业的基础工程。

二、碳肥具备高效能高质量的特质

肥料三要素:①含植物必须元素②能溶于水③可被根系所吸收,也即肥料养分必须是小分子或离子态。

看看自然界各种碳物质:单质碳(包括生物质炭)都不溶于水,不能成为碳肥;无机碳极难溶于水,当碳肥没有意义;有机碳中的绝大部分(高分子、高聚物等)不能溶于水,也不能当碳肥,而能溶于水的大分子有机碳却极易堵塞吸收孔造成烂根,是“危险分子”不能用,只有水溶性小分子有机碳才是碳养分,其中所含的碳就是生物有效碳,简写AOC,富含AOC的肥料就是碳肥。

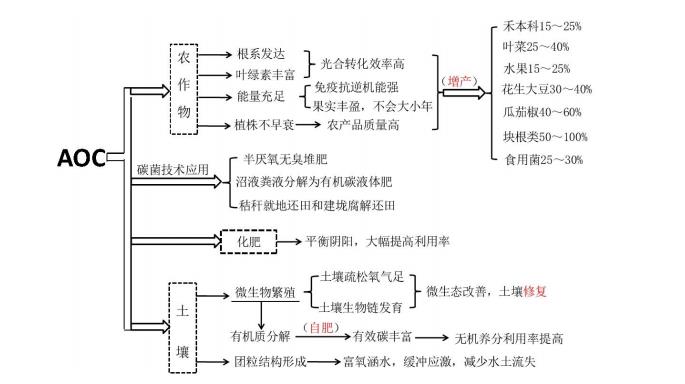

以下是碳肥功能图:

图8碳肥功能机理图

碳肥的原材料是固液有机废弃物,所以它与有机肥同宗。但碳肥所含AOC是传统有机肥的10~30倍,因此它单位质量的有机肥效是有机肥的10~30倍,且有了碳养分(AOC)这个核心质量指标,使它由量变到质变,在精细高效速效方面媲美化肥,具备可计量应用,可信息化施肥的优势。

碳肥是世界肥料界最新的肥种,它历史性地解决了化学农业未能解决的一系列问题:土壤贫瘠化土传病害严重问题,化肥利用率低问题,农作物低产多病品质差问题,农作物种质退化问题,以及农业物质循环不畅与生态环境恶化问题等等。

三、碳肥技术的革命性突破

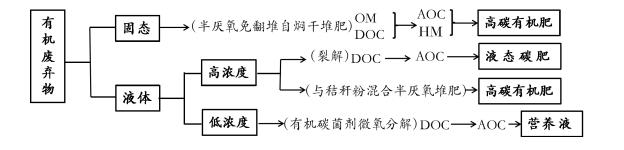

为什么同样取材于固液有机废弃物,碳肥能取得比传统有机肥高10倍以上的肥效?为什么用碳肥技术能完美实现种养结合农业物质循环?就在于碳肥技术是在创新理论指导下实现了肥料技术的革命性突破:

◇六字诀:“排变保、大化小”

就是把对固液有机废弃物处理转化的传统工艺推翻掉,实行一套新的加工技术,以下是旧新处理技术对比图:

图9传统处理有机废弃物的工艺流程图

图10碳肥技术处理有机废弃物的工艺流程图

由以上两组图可见,碳肥技术摒弃了传统的排碳工艺,把物料中的有机碳尽可能地保留住,并把大分子有机碳转化为小分子有机碳,成为无臭无害有肥效的高价值肥料。

◇在有机类肥料领域树碳旗立标准

有机类肥料是最古老的肥料,人类对它的探索至今却还处于迷雾之中,未见其真面目。矿物质类肥料(化肥)诞生虽不足200年,却已经达到了精细、高效,有明确养分指标和检测标准,可计量应用,可个性化配方,可水肥一体化施肥。差别为啥会这么大呢?

原因在于各种有机类肥料都没能准确回答这些问题:

有机营养的载体是什么?这种载体的技术指标是什么?怎样检测这个指标?

在三十余载研究和实践应用的基础上,在碳肥理论不断清晰之后,我们自信能准确回答这些问题:肥料有机营养的载体是可水溶小分子有机碳,小分子有机碳中的碳就是生物可利用碳也即“有效碳”(AOC),有机类肥料产品最重要的技术指标就是AOC!从此,肥料界“碳旗就树起来了,这是世界肥料发展史的重大事件。

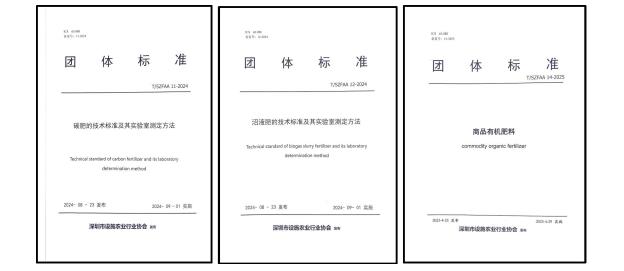

根据以上认识和大量实验数据,我们会同多家企业和专家学者,在深圳市设施农业行业协会这个平台,制定并发布了三个有机类肥料技术标准:

以上三个标准都以AOC指标及其检测方法为核心内容。事实证明:AOC含量准确地反映了肥料的有机肥效。从此有机类肥料也能像化肥那样由标准评判肥料是否合格,由标准规定的指标的实际检测值反映肥料的使用价值。有机类肥料真正以“商品”的身份走上市场的时代到来了!

有了这些标准,在碳肥出现之前几十年陆续上市的多种有机营养类肥料。例如腐植酸、氨基酸、海藻酸、小分子肽及大部分植物刺激素等等都可以从迷雾中走出来,,归纳到“碳肥类”,因为它们的分子结构中,都以碳为基础,请看下表。

表 1 各种有机类肥料含碳率

门类

举例品种

分子式

C占比

N占比

评价

有机酸

海藻酸

(C6H7O6)n

41%

0

无N

小分子肽

二肽

C5H10N2O3

41%

19%

C>N

糖

双糖

C12H22O11

42%

0

无N

植物激素

细胞分裂素

C10H18N5O

53.6%

31%

C>P>N

核苷酸

ATP

C10H16N5O13P3

23.6%

N=13.8% P=18%

C>N

氨基酸

谷氨酸

C5H9NO4

40.8%

9%

C>N

维生素B

B2

C17H20N6O6

50.5%

20%

C>N

腐植酸

富里酸

C14H12O8

54.5%

0

无N

四、摧生肥料界两大战略性新兴产业

◇国家碳肥产业

碳肥的源头在中国,碳肥的资源(固液有机废弃物)中国最丰富并且永世不竭。碳肥在全国市场有多大呢?以耕地面积计。全国20亿亩耕地最少10亿亩非常需要碳肥,以每亩每年使用0.1吨计,这个市场年消纳量就是1亿吨(产值约5000亿元);以同化肥达到阴阳平衡计:AOC/(N+P2O5+K2O)≈1/4,全国年产化肥约6000万吨,折合矿物质养分约2700万吨,需675万吨AOC,大约需6800万吨碳肥(产值约3400亿元)。达到这样的碳肥产销规模全国农业将年增收约5万亿元,且土壤改良与修复同步进行,不必另花钱。

“十五五”期间农业要实现战略性跨越,赶超发达国家农业生产水平,必须举国家之力办碳肥产业,这是功在当代利及千秋的伟业。

◇建立遍布全国田野的新型水肥一体化体系

我们把眼光转向海量的养殖废水,就能发现这是几乎无穷无尽的宝贵肥料资源——就差“转化”一步了!这就是本文前面提到的碳肥技术“六字诀”:排变保,大化小。

以下是我们对沼液进行微氧分解前后指标的变化:

表 2 沼液与分解液对比表(案例)

| 沼液 | 营养液 | 甲烷(CH4)浓度 | 2.2%/VOL | 0.2%/VOL | |

| 有机质含量 | 0.52% | 0.31% | 硫化氢(H2S)浓度 | 0.6PPm | 0 |

| DOC 含量 | 0.17% | / | 氨气(NH3)浓度 | >10.0PPm | 0.6PPm |

| AOC 含量 | / | 0.15% | 0.04%碳浓度 GI 值 | 58.4% | 75.3% |

| N+P2O5+K2O | 0.08% | 0.05% | 液体颜色 | 青灰色 | 茶红色 |

由上表可见,沼液分解的有机营养液水份占99%左右,而AOC含量却达到0.15%,几乎达到普通有机肥的20%左右。1吨有机营养液净价值可达到40元,加上所含NPK养分的价值和1吨可用作灌溉水的价值,总价值可达到近50元。假设全国全年有20亿吨沼液得到有效分解利用,净价值将达到1000亿元,这是多么庞大的肥料产业!还可节省环保费(每吨约7元)约140亿元。

这个肥料产业是我国肥料界的新生儿、新希望。然而它太新太另类,几乎全国从上到下都还没有准备好迎接它,原因如下:

◇多年来“水肥一体化”都是无机养分的天下,人们对有机养分是什么都没搞清楚,更不用说接受由沼液制造出来的有机营养液。

◇它几乎99%是水,用塑料桶包装就会把豆腐盘成肉价钱,因此它无法走传统肥料层层批发的销售模式,也不宜远距离运输,只能用管道系统或罐车由产出地直通用户,这就需要建立全新的业态。

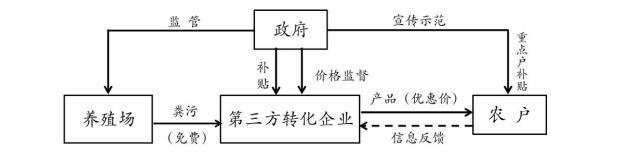

◇沼液不可能像固态粪便那样从区域内各养殖场集中到肥料厂制造堆肥,只能由转化运营单位因地制宜在养殖场附近进行分解,并由分解池直接抽运到终端用户或农业区水肥一体化配肥站。这就产生一系列问题:分解池建在哪?养殖场应怎样支持?农业区配肥站用地?怎样在运营单位与直接用户之间建立契约型合作?这一切都需要当地政府介入和监督,所以这一新业态就可简称“三国四方”:

图11“三国四方”示意图

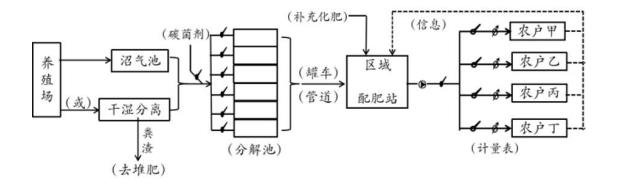

◇新型水肥一体化系统

理解了农业物质循环的原理,剩下的关键问题是“转化”环节怎么解决了。我们用“化学”和“生物”两种办法都实现了“转化”。化学方法快,但成本高。生物方法成本很低,但时间稍长,每批约20多天。以下重点介绍生物方法。

图12新型水肥一体化布置图

全国每年产生几十亿吨有机营养液在带动化肥的融合使用,化肥利用率将提高70%以上,还使信息化施肥变得轻而易举,土壤改良,农作物缺碳病的消除,都能一并解决,我国农业将产生质的跃升。

五、推动传统产业转型升级

◇推动有机肥产业的技术改造

我国有机肥产业总体技术落后,产品性价比低。问题主要是:

(1)主流生产工艺是排碳,碳养分大部分被折腾成CO2排掉也就留不住氮硫等养分。

(2)有机肥料技术标准讲不到点子上。有机肥加工的有价值成份就是AOC和HM。但现行国标行标都没表示出来。

因此有机肥料技术进步的关键就是标准要科学反映有机肥的有效成份,工艺要保碳。在团体标准 T/SZFAA14-2025《商品有机肥料技术标准》中,就运用碳肥理论制定了AOC和HM的标准和检测方法。推广该标准到有机肥产业必将出现保碳工艺的技术升级热潮。

◇给化肥植入碳基因

阴阳平衡是提高化肥利用率的根本措施。有机肥与化肥复混是许多农业人的追求。但几十年来没有一款“有机—无机复混肥”能在肥料市场推开,为什么?因为主流“排碳”工艺制造出来的有机肥“粗、重、慢”,与精细高养分的化肥门不当户不对,不可能生产出两者平衡的性价比合理的复混肥。

碳肥的出现打破了这个僵局,以AOC/(N+P2O5+K2O)≈1/4的比例混配出的“有机碳—无机复混”肥,化肥养分利用率比单施化肥提高70%以上。这是化肥产业的福音。把碳基因植入化肥,就彻底改变化肥狂暴的性格,成为适合高效生态农业的绿色环保肥料。

◇为农业微生物保驾护航

农业微生物加碳(养分),使微生物菌在土壤中能马上获得养分和能量,得以迅速繁殖而获得种群优势,从而创建良好的土壤生态。

碳和菌组合对秸秆还田、盐碱地改造和半厌氧(不翻堆)堆肥都有良好的作用,还能破解土壤假性“微量无素缺失症”。

目前大部分农业微生物制剂不带碳,不能适应复杂土壤环境,使用效果差。只要让吸附剂带碳养分,微生物宝宝在土壤中就生龙活虎。农业微生物产业不温不火的局面将彻底改变。

六、结束语

综合第四第五条可以大胆预言:人类第二次肥料革命的主角必是碳肥。它涉及肥料理论的突破创新,推动构建绿色高效阴阳平衡的肥料大体系。

随着信息化技术的飞速发展,农业领域A1和机器人等高科技的应用逐渐推广,这是农业生产技术进步的表现,也是农业现代化的标志。但农业主要资源毕竟是土壤、肥料和种子,而肥料又是影响土壤质量和农作物产量的决定性因素。在我国经历长达半个世纪化学农业耕作的劫难之后,当务之急是“雪中送炭”,用碳肥和碳转化技术快速给土壤和农作物补碳,实现农业生产和环境生态的可持续发展。

近代以来我国农业在化肥和微生物肥方面是跟在发达国家后面跑的。现在碳肥技术有幸发源于华夏,这是我国肥料领域由跟跑变领跑的机会,时间窗口就在“十五五”期间,这是关系国运的决策。祈盼我们能把握住,构建起国家碳肥产业。

2025年11月22日

附:作者简介

李瑞波简介

李瑞波 福建诏安籍,1944年生。1968年清华大学毕业,高级工程师、中共党员。参加深圳特区第一阶段建设,1997年创办福建绿洲生化有限公司。荣登国家重点科技刊物《科技成果管理与研究》2015年6期封面人物。先后被国家权威单位授予刻有习近平总书记亲笔题词(追求真理,爱国兴邦)的“走向世界的领军人物”锦牑、“中国优秀创新人物”和“中国科学年度人物”。曾获省级科技二等奖、省级技术发明三等奖、市级科技进步奖、全国行业协会“科技贡献奖”、“民营科技发展贡献奖”。并被聘任中国农科院环发所客座研究员、北京交通大学“富碳农业研究中心”客座教授、中国农资有机肥协会特聘专家、中国创意农业美丽乡村联盟智库专家、福州大学客座教授。

他带领公司技术团队以生物腐植酸和有机碳肥技术为核心开发多项有机废弃物回收利用的有机碳肥系列产品,已获九项国家发明专利,这些发明专利的推广对实现工农业有机废弃物零排放和肥料化有重要意义。他还是我国水产养殖“以防为主、科学治水”的早期倡导者。

从2000年开始,在国内多家杂志刊物发表科技论文十余篇,其中关于“甘蔗糖厂废弃物资源化利用新技术”的论文入编环保部《中国环境保护工作与环境维权启示》一书。由化学工业出版社出版先后发行的著作《生物腐植酸与生态农业》、《生物腐植酸肥料生产与应用》、《生物腐植酸与有机碳肥》、《有机碳肥知识问答》、《生物腐植酸与有机碳肥(第二版)》、《农业物质循环新技术》。

2012年,在世界上首次提出植物有机碳养分“两通道说”等有机碳肥理论。2015年4月发表“土壤肥力阴阳平衡动态图”,这是世界上首次提出的施肥数学模型。2016年开始系统性地研究了循环经济的理论和经验,提出以循环经济为目标,以对固液有机废弃物碳(形态)转化肥料化为手段,实现对耕地多渠道多层面的碳覆盖,实行富碳农业。

2015年11月,其主持研发的有机碳肥经国家权威机构评价为“国际先进”列入国家科技成果库。2016年9月28日,在北京召开的“第十三届中国科学家论坛”发表题为“中国农业必须走富碳之路”演讲,引起强烈反响,该论文被评为论坛优秀论文二等奖。

他带领技术团队攻克了肥料有机养分的指标及检测方法的难关,注册了《有机肥料中有机养分指标的实验室检测判定方法》技术标准,为有机肥料按质论价奠定了基础,并主笔制订了《碳肥》、《沼液肥》和《商品有机肥》三个团体标准。

以上一系列重大的科技论著和创新成果,奠定了李瑞波在我国碳肥产业和技术领域领军人物的地位,他的历史性贡献将对我国农业技术的发展产生深刻的影响。

联系电话:0596-3553869 13605054740