商品有机肥标准化为化肥减量化开路

2025.08.01

李瑞波

一、商品有机肥的含义和作用

由于“化学农业思维”在植物营养和肥料界根深蒂固,全国甚至全世界有机肥的标准和生产目标都不提“有机养分”或“碳养分”(有机养分×58%)。这使工厂化生产的有机肥失去了作为商品的主要特质—标示有效成分指标及相应可判定的价值,并由此失去与化肥协同使用的计量依据。

商品有机肥把产品中可水溶小分子有机碳(碳养分的载体)中的碳,即生物可利用碳(AOC)作为重要技术指标,AOC值与产品有机肥效成正比,可检测,可据此界定肥料单位质量的价值,还可以根据土地情况和作物的要求判定合理用量。这就使这类有机肥产品具备了商品的主要特质,既可保障农户的权益,又有利于激励有机肥厂往产品“高碳化”方向努力,促进有机肥产业的技术进步。

二、土壤肥力“阴阳平衡”动态规律

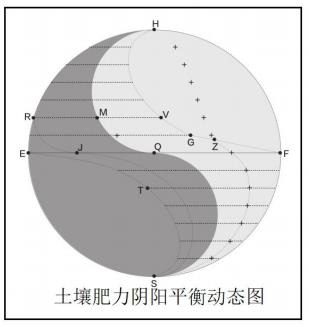

大量事实证明:施用等量化肥,有机质含量高的农田单位面积农作物产量高,而有机质含量很低的农田,单位面积相同农作物的产量却低得多。这是常识,但要说清楚原理并不容易。根本原理是:植物必须的十几种营养元素是按“既定比例”组装成植物细胞的。哪种元素多了,多余部分就被“拒之门外”滞留在胞外液中,成了类似动物血液中的“垃圾”并排斥这种元素营养的再吸收。而这种“组装件”中,碳约占58%。它是组合者,是框架,是平台。所以其它营养元素与碳之间的比例最符合这种“既定比例”时,这些元素被利用效率是最高的。根据此原理,我们可构思出一个类似阴阳太极图的“土壤肥力阴阳平衡动态图”:阴面代表碳,阳面代表化肥养分,S线代表水(氢和氧)。图中水平最长的线段是圆的直径,直径左段右段等长代表平衡(合比例),两平衡段相加的总长就代表产量最高。而直径以上或以下的水平线段不但越远越短,且去掉不平衡段(垃圾)后,两平衡段相加的长度也就更短(产量更低)。

这个数学模型与实际非常切合,说明对化肥利用率影响最大的因素是阴阳平衡问题。只有让阴段(碳)足够长,才能保障化肥养分被充分“组装”成农作物产量。因此一种有碳养分标准的优质有机肥的合理使用,才能从根本上提高化肥的利用率。

这个数学模型与实际非常切合,说明对化肥利用率影响最大的因素是阴阳平衡问题。只有让阴段(碳)足够长,才能保障化肥养分被充分“组装”成农作物产量。因此一种有碳养分标准的优质有机肥的合理使用,才能从根本上提高化肥的利用率。

化肥没有原罪,只要达到“阴阳平衡”,它就是好肥。

三、农业最大的提升空间在补碳

全世界农业界公认,耕地土壤有机质含量3%才算合格,5%是理想。我国大多数耕地土壤有机质含量在 1~1.5%,可见我国大多数农田的贫瘠化已到了危险的程度。土壤贫瘠则根衰,根衰则叶弱使光合作用效率低下;农田环境白天二氧化碳浓度约340ppm,远未达到最佳浓度(1000ppm);还有经常性的阴雨雾霾缺乏光能。以上三方面可概括为“机器不给力”、“原材料不足”、“能源短缺”,所以大量农作物缺碳是常态,这是影响化肥利用率的环境因素,也是影响农业生产效率和农产品质量的最大负面因素,农业最大的提升空间在补碳。给土壤和作物补碳,就要利用和转化有机废弃物,多渠道多层面对耕地进行“碳覆盖”,其中推动商品有机肥大规模生产和应用,就是特别重要的措施。

四、科学理解“化肥减量化”

我们多年来进行了大量对比试验,发现了这样的规律:在贫瘠的农田种植某种作物作为对照,施3个15 的复合肥每亩100千克,再多施产量就很难上去了,而在多年连续施高碳有机肥(或碳肥)的农田,也是每亩施100千克3个15复合肥,产量比对照能提高30~50%。如果将高碳有机肥(或碳肥)再加施50%,而复合肥施到每亩150千克,同种农作物产量(比对照)能提高60~80%。

以上现象说明:由于半个世纪化学农业耕作模式,给人们造成了一种思维局限,不能想象农业在土壤“富碳”状态下高产的情景:原来玉米结双棒是常态,水稻每亩2千斤是轻而易举,青花菜每株先后收三朵是比比皆是……,因此我们对“化肥减量化”的理解,不可局限于“单位面积少施化肥”,而要大胆迈向“用等量的化肥收获更多的农产品”,对不少农作物来说甚至还要“再多施一些化肥收获特别多的农产品”!也就是说要以“等量农产品消耗更少化肥”作为化肥减量化的方向。只有这样才能引入“碳能”,不断提高农业生产的技术水平。